像積木一樣的山西應縣木塔:為什么可以屹立千年不倒

近日,各大社交平臺上有座塔很火——應縣木塔。有游客在社交平臺上發布應縣木塔的視頻后,引起網友的熱烈討論。不少人表示:看到應縣木塔那一刻真的很震撼,后勁太大了......

作為世界上現存最古、最高的一座純木構建筑,應縣木塔可謂前無古人后無來者。畢竟,在大部分人的印象中,中國傳統的木結構建筑并不高大,帝王的居所多數也就 10 米到 20 米高,而應縣木塔的高度可達 67.31 米。當我們面對這座鐫刻歷朝歷代印記的“歷史見證者”,確實很難不被觸動。

那這么高且古老的木結構建筑到底是怎么保存下來的呢?今天我們就來詳細聊聊這座與比薩斜塔、埃菲爾鐵塔并稱世界三大奇塔的應縣木塔。

應縣木塔的結構十分復雜

關于應縣木塔,梁思成先生有一句話,“不見此塔,不知木構的可能性到了什么程度。”所以,要說應縣木塔,不得不提的就是它那精細巧妙的木構。

1、雙套筒結構增強了穩定性

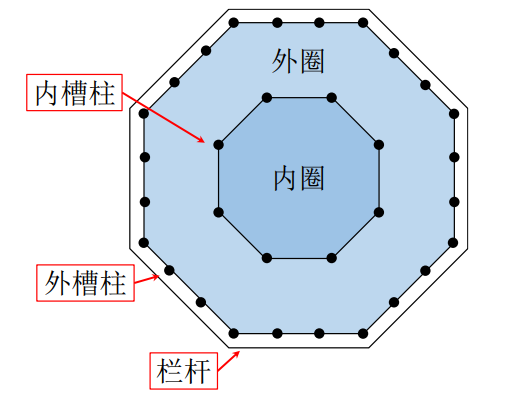

應縣木塔采用了獨特的雙套筒結構,這種結構由內套筒與外套筒組成。內槽用于供奉佛像,外槽則供禮佛活動。內槽和外槽之間通過地袱、欄額、梁、枋等縱向橫向相連,形成了一個非常穩定的框架梁體結構。

應縣木塔平面示意圖。圖源:參考文獻

這種結構體系使得木塔的各個部分緊密結合在一起,整體性極強,大大增強了木塔抗倒伏的性能。并且,當木塔受到外部力量作用時,剛性層會產生拉力內收,從而進一步增強木塔的穩定性。

2、特殊的樓層設計

木塔在結構上分為明層和暗層,相互交替連接。明層是供瞻禮的佛殿層,擁有空間開敞的梁、柱間架,是結構上的柔性層;暗層里有很多斜撐,產生了很多三角形的構架,類似于現代的桁架結構,更加穩固,是結構上的剛性層。

這種剛柔相濟的設計,使得木塔在面對外力時,柔性層可以起到一定的緩沖作用,而剛性層則能夠提供強大的支撐力。

在上部重力作用及剛性層協調下,短粗的柔性層柱子具有自復位能力,可以抵抗風或地震等側向力,從而保證了木塔的整體穩定性。

3、斗拱結構的精妙作用

應縣木塔的斗拱結構是其建筑結構的一大亮點。全塔上下有 59 種不同形式的斗拱,組合方式達 488 朵,有“中國歷史斗拱博物館”的美譽。

斗拱既可以替立柱分擔重量,將巨大的屋頂重量均勻地傳遞到每一根立柱上,減輕了立柱的壓力;又能對外來的力量起到緩沖、分散的作用。當遇到地震等外力時,斗拱的榫卯結構可以產生一定的變形,消耗掉外力的能量,從而保護木塔的主體結構。斗拱的存在,就像是木塔的“減震器”,使得木塔能夠在多次地震中安然無恙。

建筑材料也有特殊之處

另外,應縣木塔主體使用材料為華北落葉松,斗拱則使用榆木。

華北落葉松材質堅硬、紋理直、耐腐蝕性強,具有較高的強度和韌性,非常適合用于建筑結構。榆木的材質堅硬,且具有較好的加工性能,能夠滿足斗拱復雜的結構和工藝要求。這些優質的木材,為木塔的長久屹立提供了堅實的物質基礎。

建造木塔的工匠們對木材進行了嚴格的處理,包括干燥、防腐、防蟲等工序。通過干燥處理,降低了木材的含水率,使其不易變形、開裂;防腐和防蟲處理則可以防止木材在長期的使用過程中受到腐蝕和蟲蛀,保證了木材的質量和耐久性。這些嚴格的木材處理工藝,使得木塔的木材能夠在歷經近千年的時間后,仍然保持較好的性能。

地震中幸存下來的關鍵因素

歷史上,木塔不易保存,要么毀于火災,要么塌于地震,要么為人摧毀。然而,應縣木塔卻在經歷 40 多次地震、200 多次炮彈襲擊和常年大風后,還穩穩地“走”了 960 多年。

這里,非常值得一提的還有應縣木塔的地基,是由黏土和夯石組成的。

黏土具有較好的粘性和可塑性,能夠與夯石緊密結合,形成堅實的基礎。夯石則增加了地基的承載能力和穩定性,使木塔能夠承受巨大的重量。這種黏土和夯石相結合的地基結構,具有較好的抗震性能,能夠有效地分散地震能量,減少地震對木塔的影響。

木塔的石基座厚達 4 米,深厚的地基能夠分散木塔的重量,減少地基的沉降和不均勻沉降。即使在長期的使用過程中,地基也能夠保持較好的穩定性,為木塔的屹立提供了可靠的支撐。并且在地震等自然災害發生時,深厚的地基能夠吸收和消耗一部分地震能量,減輕對木塔的影響。

除了以上這些,應縣木塔的地理位置對其保存也有很大的影響。應縣地處山西省北部,氣候相對干燥,降水較少,這有利于木材的保存。較少的降水減少了木材受潮、腐朽的可能性,延長了木塔的使用壽命。

不過,依據過去文獻研究,雖然應縣木塔結構對于地震災害有抗震效果。但遺憾的是,經過長年累月的沖擊,部分組件已經開始有損壞的趨勢。

現在,這座木塔已經扭曲變形,但應縣木塔的維護與修繕工作卻從未停歇。很多專家正在探索更多的修繕方案,確保修繕工作萬無一失,為其爭取更多的時間。希望這座僅存的木塔,最終可以在大家的努力下保存延續下去。

參考文獻

[1]陳玉凱.五代末至北宋蘇杭磚身木檐塔的特征研究[D].中國美術學院,2014.

[2]常兆卿,周林毅.地震保險助力應縣木塔古建筑保護[J].科技和產業,2024,24(18):203-210.

[3]李雨航.大型高聳古木建筑結構狀態評估方法研究[D].東南大學,2023.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2023.000109.

[4]白欣雨.中國古建筑中的科學智慧[N].山東科技報,2024-05-15(003).DOI:10.28682/n.cnki.nsdkj.2024.000028.

[5]盧亞.相傳應縣木塔魯班造耗能減震設計超過現代水平[N].山西青年報,2024-04-23(016).DOI:10.28761/n.cnki.nsxqn.2024.000762.

[6]吳葉凡.榫卯:凹凸之間藏智慧[N].科技日報,2024-08-09(008).DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2024.005034.

[7]鄭虹玉,杜麗君.基于文物建筑保護限制下的旅游業態規劃探索[J].山西建筑,2019,45(20):21-23.DOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2019.20.011.

策劃制作

作者丨張大任 土木工程碩士

審核丨朱絢絢 北京市市政工程設計研究總院有限公司高級工程師

策劃丨一諾

責編丨一諾

審校丨徐來 林林

本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。

如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:business@qudong.com