8D城市重慶果然給長城魏建軍上了一課

魏建軍剛剛又打破了車圈一項記錄:

直播智駕挑戰中國最難城市道路——8D重慶。

智駕挑戰重慶的車企老板之前有過,但魏建軍有這么幾個第一:

直播實況無劇本、路線無特定規劃、系統沒提前特調;

場景最難:直接上盤龍立交、解放碑地下環廊這樣地獄級的路況。

了解重慶的朋友馬上就明白難度和含金量:這是讓本地老司機都頭疼不已的場景。

上次魏建軍說“卷智駕來保定”,這次面對重慶卻感嘆:小巫見大巫了。

什么樣的表現

距離上一次魏建軍直播智駕保定路況,過去了75天。

肉眼可見長城最新的NOA系統(搭載在魏牌藍山智駕版)有了不小的進步。

首先是測試的客觀條件上,之前在保定的測試路線,是長城智駕團隊提前選定的。而這次在重慶,則是輸入好終點起點和途經點,由車載導航軟件自動生成。

完全100%還原用戶真實使用場景。

以及8D魔幻城市重慶,也是網友建議長城來挑戰的。

充分說明一個問題:長城NOA在通行效率、可靠性和系統泛化性上已經足夠成熟,完全有能力應對“閉卷考試”、“遭遇戰”。

這次直播測試中,類似NOA避讓行人障礙物、主動超慢車,自主匯入匯出等等,對如今的長城NOA來說已經不構成什么挑戰,行云流水一筆帶過:

所以直接看復雜度最高、最精彩的挑戰。

其一盤龍立交,層層疊疊一共5層之多,最高處超過30米相當于十幾層樓的高度:

主要挑戰在于岔路多、進出口多,據說在最密集的路段,有將近20多個各式各樣的匯入匯出匝道,本地司機說稍不留神走錯出口,很可能就會變成“重慶一日游”。

長城智駕負責人介紹到,如果有高精地圖事情會好辦得多,但高精地圖本身又會制約NOA的覆蓋率,所以長城采取的是完全不依賴高精地圖的技術路線,靠感知能力識別環境:

這里要澄清一點,所謂“無圖”,是指無高精地圖,但是普通導航地圖一直在線并發揮作用。

不過導航地圖給智駕系統提供的信息和給人類司機提供的沒什么不同,無非就是告訴你下個路口拐彎還是直行。

也就是說,長城NOA從AI層面來看,已經擺脫了規則主導的枷鎖,開始像人類一樣去理解路況、認知世界了。

盤龍立交,考驗重點是NOA的感知能力,而解放碑地下環廊則是感知和規控的雙層地獄:

先來說說基本情況:解放碑地下環廊主體是一個環路,不過超級復雜,有9個進出口,而且道路狹窄,很多單行道:

又因為環廊本身連接著大大小小2萬多個地下停車位,這就使得環路內部車流密集,進進出出的并線博弈屢見不鮮。

而且最難的是環廊出口是一個近乎90°的直角彎,很多不熟練的人類司機都要來回挪兩把才能通過,長城NOA一把過,平順絲滑:

不過魏建軍也說了,這樣的道路不是100%的成功率,仍然有人工接管的概率。他說智駕系統的研發本身就是一個不斷精進的過程,量變積累到質變,這是由AI技術本質決定的客觀規律。

魏總果然樸實又嚴謹。

魏建軍之所以現在敢出來直播,也是因為長城智駕整體的技術水平和用戶體驗有了絕對的領先優勢。

具體有多領先呢?

長城智駕負責人告訴智能車參考:行業TOP 3,沒有任何吹牛成分。

背后什么技術

評價判斷之前,先看看長城到底技術怎樣。

魏建軍今天實測的NOA功能,背后是長城最新的SEE一體化大模型。

關鍵點是一體化。核心內涵是實現了感知決策一體化的鏈路整合。

不是嚴格的端到端大模型,因為這個“大黑盒”缺乏可解釋性。

仍然具有感知、規劃、決策等等子模型,但不再是各自獨立的模塊。首先由Transformer架構為基礎的感知模型,從各個傳感器輸入數據中提取特征,無損輸入到后續的規劃、感知模型。

一體化體現在,長城使用數據驅動替代規則驅動,不再由規則具象化定義什么是好的駕駛行為,而是讓模型像人類司機一樣直接學習“如何開車”,可應對的路況復雜度大幅提升、可決策的駕駛行為更貼近人類。

而“無損”,則體現在OCC占用網絡上車,顛覆了以往感知識別的“白名單”機制,系統不需要知道到底是什么障礙物擋路,只需要明白它在那里,再加上激光雷達的雙重兜底冗余,足以輸出高度準確的感知結果。

感知后面的規劃、決策等等模塊,都使用數據驅動的模型,而這樣海量人類優秀駕駛案例數據的大模型,本身就是足夠大的。

再回到長城最強調的智駕安全核心上來,在工程實踐中,算法不可避免會有錯檢漏檢、或者一些比較極限、和人類習慣不相符的駕駛行為,有的是安全隱患,有的不利于建立用戶信心。

于是,長城特地在基于數據驅動的算法外面,加上了一層人為編寫的規則“外殼”,作為極限場景下的兜底措施。

所以,SEE的含義其實是這樣的,硬件層面的多重傳感器冗余、軟件層面的OCC、前融合算法代表的“safety”安全,以及大模型框架下數據驅動的的“Efficiency”效率。

最后,是去哪就能開(有導航)、到哪都好停(各種高難度車位、記憶泊車等等)的“Experience”體驗。

列舉一下長城在智駕方面的幾條硬指標.

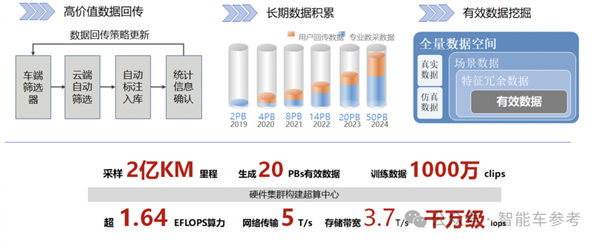

首先是算力基礎設施建設,之前長城透露過,目前自建規模是1.64 EFLOPS(華為公布的是3.3 EEFLOPS)。

其次是框架體系,這里有兩個重點,一個是以Transformer架構為基礎的BEV感知模型,另一個是以數據驅動的AI模型滲透到智駕各個環節,數據驅動很重要,直接關系到智駕產品敢不敢用,好不好用。

最后是在技術細節層面,長城已經實現了去高精地圖依賴、OCC占用網絡上車等等前沿的自動駕駛駕駛技術的量產化。

對于自己采用的這套技術體系和路線,長城認為應該接近了“自動駕駛”的終局:

大算力基礎+大語言模型認知能力+耦合感知

各家都在達成這樣的共識并走向這樣的技術路線,2025年應該是自動駕駛的ChatGPT之年。

此外,長城還提及了研發中建立的數據觀:端到端驅動的自動駕駛技術體系,數據關鍵不是海量堆疊,而是場景分布——也就是我們常說的自動駕駛高價值數據。

年內“全國都能開”

長城稱“智駕TOP 3”,除了技術基礎,更重要的依據是量產推送的節奏。

官方透露,魏建軍在剛剛在重慶親測的NOA,8月會率先在保定、深圳、成都、重慶4個城市開放。

12月底,就能在全國所有有導航的地方全覆蓋NOA功能。

NOA落地進度跑在長城前面的有華為、小鵬這兩家,而后續跟長城競爭行業第三位置的,是和百度關聯密切的極越汽車。

補充一下,長城首批NOA推送這4個地點選的別有心意,分別代表著古城、一線、二線、山城幾種不同的道路類型,全面檢測長城NOA的能力。

這也說明技術可靠性、系統泛化性現在已經不是制約長城NOA覆蓋率的主要因素,官方更多從數據質量、能力展示方面考慮。

實際上,長城智加研發團隊這樣告訴我們:

按照某些友商“開城”的標準,長城早就可以做到全國都能開了。

全面推節點選在年底,是“受制”于長城內部嚴格的質量把控,驗證流程不走完不行。

魏建軍還說了什么

直播中除了智駕,魏建軍還談了一些其他有意思的事。

比如長城的靈魂摩托,魏建軍坦誠做摩托有兩個驅動因素,首先是情懷和熱愛,其次是“顯擺”:

8缸8檔、小型輕量化發動機,就是讓別人看看長城出手就能做到全球最好。

此外,行業最近熱議、各個車圈大佬紛紛下場發表意見的“內卷”話題,魏建軍也首次談了自己的看法:

長城這樣的民營企業是市場經濟的產物,生而競爭,所以我們根本不怕競爭,怕的是不公平競爭。現在有些行業老總們呼吁的其實是不正當的、不公平的、弄虛作假的卷。

車圈就像跑馬拉松,吃興奮劑和不吃差距會很大。

只要是透明的競爭,我們認賭服輸,這個沒有什么可說的。

有點意思。

本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。

如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:business@qudong.com