唯品會旗下樂蜂停運:活躍用戶增長乏力,金融業務秀而不實

尚品身隕,唯品刮骨。

一時,輕奢美妝電商秋風瑟瑟。繼尚品網宣布倒閉后,另一美妝垂直平臺樂蜂網,也于近日宣布停運。

樂蜂背后,是為人熟知的唯品會。早在2014年2月14日,唯品會以總對價1.325億美元,購得樂蜂75%股權。

彼時,樂蜂已在化妝品、時尚品等美妝零售界小有名氣。“唯品會長期以服飾特賣為主,急需補足美妝短板,樂蜂亦需借勢對抗聚美優品,雙方一拍即合。”美妝行業分析人士王聰透漏。

及至樂蜂停運,不少業內人士指出,“一方面是唯品會對樂蜂用戶、渠道消化完畢;另一方面也說明,唯品會業務風向標又變了。”

實際上,以服飾特賣起家的唯品會,在業務上一直頻頻換道。從單一服飾到大美妝品類,從特賣到全球精品,從電商到金融物流,從線上到線下豪購…….唯品會在不斷拓邊。

但與唯品會狂奔相伴的,是股價的波動下跌,從2015年初的每股30元,到如今每股不足9元。

紅極一時唯品會,到底經歷了什么?

01 頻頻試錯與增長乏力

垂直電商的流量困境,或是直接的原因。

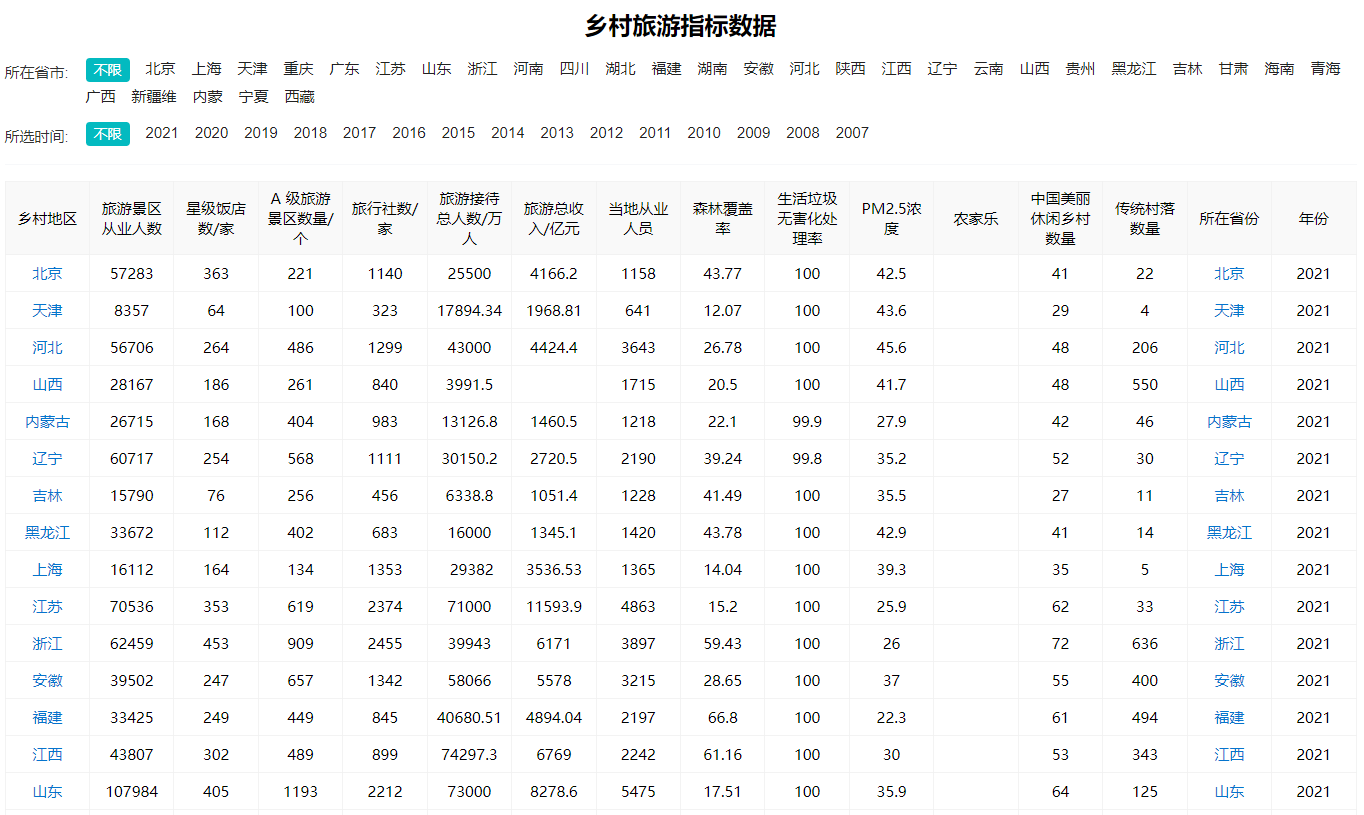

8月15日,唯品會發布2019財年第二季度未經審計財報。數據顯示,唯品會Q2凈營收227億元,同比增長9.7%,并實現了27個季度持續盈利。

喜人業績背后,暗藏隱憂。趣識財經統計了自2014年至今,唯品會的凈收入增長情況,一個明顯的變化是增長率迅速下降。

王聰表示,“互聯網電商流量瓶頸是客觀事實,但唯品會業務頻頻試錯,也是導致增長趨緩的重要原因。”

先看線上擴張。

以收購樂蜂為例,短短幾年里,美妝已成為唯品會業務中僅次于服飾穿戴的第二大品類,但唯品會并不滿足。

2017年,唯品會撕掉特賣標簽,試圖從“特賣網站”向“全球精選”跨越。但精品專賣路線更似邯鄲學步,非但沒給唯品會帶來品質提升,反而讓唯品會定位模糊,有些“四不像”。

此后2018年,唯品會試圖搭乘社交電商風口,再推 “云品倉”微信小程序分銷平臺。但當時社交電商競爭日趨白熱化,唯品會想討一杯羹并不容易。

唯品會只能祭出“奢侈”的線上流量端口。時至今日,唯品會依然占據了微信九宮格、京東APP首頁的推薦位。

但2016-2018三年來,唯品會活躍用戶增長乏力,分別為5210萬、5780萬,以及6050萬,2018年同比僅增4.6%。

線上流量不在,唯品會不得已轉身線下,開辟第二戰場。

首先被盯上的是新零售風口。2017年10月28日,唯品會第一家生鮮社區店“品駿生活”在廣州開業。此后,號稱2018年開店200家,3年開10000家店鋪的唯品生鮮板塊已成空談(相關媒體報道,品駿生活店總共開了不足20家)。

2019年7月10日,唯品會官宣29億元收購杉杉商業集團100%股份。據悉,杉杉集團已運營了5家奧特萊斯廣場,唯品會豪購杉杉,正是看中其線下市場潛力。

在王聰看來,“線上乏力,線下發力不失為明智之舉,但就唯品會線下諸多實踐來看,最終成色仍待檢驗。”

趣識財經了解到,除卻線上線下諸多嘗試外,早在2017年一季度財報上,唯品會便宣布拆分互聯網金融業務,打造電商、金融、物流的三駕馬車業務格局。

拋開電商與物流的天然相關性不談,金融正成為唯品會的第二增長極。

02 金融:羽翼未豐再臨鐵幕

所謂“無電商、不金融”。

唯品會涉足金融業務,要追溯到2013年。

在B端,圍繞供應商資金需求,唯品會在2013年便推出供應鏈金融“唯易貸”。此后,唯品會獲得保理牌照、小貸牌照,豐富了企業端的借貸場景。

在C端,唯品會于2015年正式進軍消費金融,“唯品花”也悄然上線。2017年初,唯品會宣布全資收購浙江貝付,將第三方支付牌照攬入懷中。

至此,供應鏈金融、消費金融、第三方支付、保理、理財等業務板塊日趨完善,唯品金融呼之欲出。

據柒財經此前報道,2015至2017年,唯品會金融業務三年凈收入分別為6200萬、1.15億,以及2.5億元。

而同期三年,唯品會財報中由金融、第三方物流、廣告構成的“其他收入”分別實現凈營收7.9億、13.1億以及17.4億。不難發現,雖然金融板塊增長較快,但即便與物流、廣告業務相比,體量依然較小。

從更大層面來看,唯品會2018年“其他收入”突破30億元,但依舊只占唯品會整體收入的3.6%。

一個不爭的事實是,唯品金融業務占集團凈營收比重仍然非常小(不足1%),但金融業務的風險較電商特賣要大的多。

財報顯示,2016年12月31日,就應收消費品業務的應收賬款計入應收賬款無法收回的撥備為4360萬元,2017年這一數字增長至1.22億元(1870萬美元)。而同年,唯品金融的營收只有2.5億元,撥備壞賬占營收近50%。

“與運營風險相比,政策風險或許是更為致命的。”

7月26日,央行發布《金融控股公司監督管理試行辦法》(征求意見稿),針對“非金融企業投資形成的金融控股公司盲目向金融業擴張,將金融機構作為‘提款機’…..”等現狀,將對金控公司的資本、風險進行全面、持續、穿透監管 。

這對跨界金融互聯網、電商公司而言,無疑是晴天霹靂。

但趣識財經了解到,金融科技公司對此有不同反應。一些企業在嘗試改名,試圖在名字上去金融化,并貼上科技標簽;另外一些企業,在剝離金融業務,并申請金融控股公司等相關牌照;還有一些企業在無暇發展,坐以待斃。

03 后記

金融坦途不在,并非說唯品金融全無優勢可言。

數據顯示,唯品會上有超過8成的女性用戶,而女性是家庭財富配置的絕對支柱,這讓唯品金融嗅到了家庭金融市場的商機。

從“她經濟”到“家庭金融”,唯品金融在不斷試水。但在不少體驗者看來,這更像是新瓶裝舊酒:家庭金融能提供給用戶的,依舊主要是消費金融、理財保險產品。

其實,無論從金融的較小體量,還是日益嚴格的監管政策來看,唯品金融要想超越,并不容易。再者,唯品會員增長日漸乏力,無法為金融業務提供源源不斷的用戶支撐。

三者加成,猶如橫亙在唯品金融上空的鐵幕,正漸漸降臨。

本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。

如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:business@qudong.com