中國失傳1000年的主食:現在成了“土豪米” 昂貴還得進口

“五谷”的概念在中國深入人心。

即便你不知道“五谷”指的是哪五谷(是指稻、黍、稷、麥、菽或者麻、黍、稷、麥、菽),但你肯定知道有這樣的說法,因為它們是我們文明的主要食物來源。

然而,在宋朝之前,咱們華夏文明實際上是有“六谷”的。

在一些古老典籍中我們也可以找到六谷的記載,比如“凡王之饋,食用六谷”(《周禮·天官·膳夫》),只是后來其中一谷“失傳”了,所以變成了五谷流傳于世。

讓人意外的是,現在這個中國失傳的“第六谷”正在被包裝成“北美五大湖特產”、“谷物中的魚子醬”高價出口給咱們國家。

那么第六種谷物到底是什么呢?

如果你生活在南方,你可能本來聽說的就是“六谷”。

這里多出的一谷是指玉米,但玉米的原產地是美洲,它是在明末的時候才傳入中國的,并不是咱們古人所說的第六谷。

中國傳統的第六谷是指菰(gū),也是一種禾本科植物——人類馴化的大部分口糧都是來自這個科,它也會長出結滿種子的穗,食用部分也是它們穗上充滿淀粉的種子,外觀和水稻很像,所以采摘的菰自古有菰米的叫法。

菰米是黑色的,現在網上可以找到許多商家在售賣,但它不叫菰米,也不是國產的,而是加拿大進口的野米,宣稱營養豐富、十分健康,價格自然也是相當的貴,每斤可以賣到100元前后。

看到這里,你可能會好奇,菰米怎么會跑到國外去,中國的菰米怎么就會失傳了呢?

為什么菰米跑到美洲去了?

其實,菰并不是跑到美洲去了,而是那邊本來就有,至少在哥倫布發現新大陸時,印第安人就已經在收集菰米并作為主食在食用了。

現在菰是菰屬的統稱,這個屬有4個種,其中有3種在北美地區,舊大陸總共只有一種,就是咱們古人吃的第六谷。

北美主要的兩種菰都是一年生的草本植物,還有一種只在德克薩斯州中部圣馬科斯河沿岸被發現,是瀕危物種,與人類的關系不大,不過它與中國的菰最像,都是多年生的。

雖然,四種菰在地理上距離十分遙遠,但它們無論是生長環境,還是植物外觀,都十分相似,都是在長在小湖泊和緩慢流動的溪流的淺水中,植株高大,種子細長呈現黑色。

在歐洲人到達新大陸時,就發現了菰,由于長得像水稻,同時生長在水中,所以他們將北美的菰喊做野生稻和水燕麥。

同時歐洲人也詳細描述了古代印第安人采摘菰的情景:

印第安人會在菰還沒成熟的時候就將植株捆綁起來,等到了成熟之后,他們就會劃著小船把一捆一捆的菰壓倒到船上,再用小木棒敲打,從而導致菰米脫落并掉入船中。

估計咱們古代中國人也是這么采集菰米的吧!

不過,與我們記載的食用方法不同,印第安人主要是炒著吃,而咱們古人主要是蒸煮食用,而且因為菰米珍貴,所以通常是少量加入普通稻米中一起蒸煮。

無論是中國古代記載的,還是現有的美洲菰米,它都是以口感出眾、十分受歡迎而著稱。

在歐洲人開始在美洲大陸定居后,舊大陸的人們開始重新被菰米吸引,開始出現嚴重的供不應求。

所以,在上世紀的時候加拿大開始大力培育種植北美的菰,以滿足日益增加的需求,咱們現在網上找到的野米(菰米)確實基本都是加拿大進口的。

為什么菰米在中國消失了?

看到這里,你可能會疑問,既然菰這么好,為什么古代中國人突然就不種了,任由它消失了呢?

雖然,古代中國人確實把菰當作第六種谷物,但其實從未真正馴化過它,菰一直是半野生的農作物,當然印第安人也沒有做到,所以才有了“野米”的叫法。

之所以人類沒有完全馴化菰,當然是有原因的,主要有兩個:

一個是它們對環境的要求很高;另外一個它們的種子成熟后會自動脫落,而不是短暫的停留在穗上。

對環境要求高難以栽種這點很好理解,很多人可能對種子會自行脫落而無法馴化難以理解,其實玉米等糧食作物都是因為基因突變讓種子能夠停留在穗上才被大面積種植和培育的,因為種子會自行脫落的話就意味著它難以收割采集。

也正因為沒有被完全馴化,菰的產量一直都是相當的低,所以在古代中國它主要是供帝王貴族食用,而一些大詩人則只能在自己的詩詞中感慨自己又想吃菰米而吃不到了。

當然,同樣也是因為它沒有被完全馴化,產量低,所以它被拋棄的可能性就很大。

最重要的是,中國的菰還經歷了嚴重的真菌感染,導致它們變成了我們餐桌上的另外一種食物。

很多人可能不知道,我們現在食用的茭白,它其實就是產自菰——感染后的菰就會長出茭白,而不會出穗開花和結果。

感染菰的是一種名為黑穗菌(或黑粉菌)的真菌,當菰被感染后,它的桿莖處就會膨脹起來,并且阻擋了出穗。

這個膨脹的部分就是茭白,我們這邊叫它茭筍,因為它像是一個玉米穗一樣生長,拔下來后像是一個筍。

黑穗菌也是通過孢子傳播自己,我們平時切開茭白發現里面黑色的點點就是黑穗菌的孢子,不過放心,它們像蘑菇一樣是可食用的。

人類還有一種農作物也深受黑穗菌的侵擾,那就是玉米,被感染的玉米也會發黑,但也是一種美味。

菰米變成茭白是它失傳的一方面,另一方面,是因為因為它的產量低被古人淘汰了。

在南宋時期,菰差不多就基本失傳了,因為這個時候中國人口開始暴漲,人們開始圍湖造田,菰米賴以生存的棲息地銳減,同時因為它產量低下,以及嚴重的真菌感染,人們也就慢慢拋棄了它,而不是保護它,直到它幾乎完全變成茭白而種植。

實際上,現在北美是禁止茭白貿易的,其目的就是保護當地的菰米免受來自亞洲的黑穗菌感染。

你可能好奇,不會出穗的菰怎么繁殖呢?

這就好在它是多年生的,而且有很強的無性生殖能力——它們的根也可以復制自己。

最后再聊一個題外話,你可能還會好奇,為什么美洲的菰和中國的如此相似,要知道兩者的地理隔離是非常久遠的。

這里我個人有一個猜測,純屬個人猜測,不一定準確,也沒有找到相關文獻,就是美洲的菰很可能真的就是古代中國人帶過去的。

以前人們普遍認為在3.3萬到1.5萬年前,中亞智人通過白令海峽進入美洲大陸,并在那里定居,不過最近一些研究指出,其實智人的美洲遷徙是分很多批的。

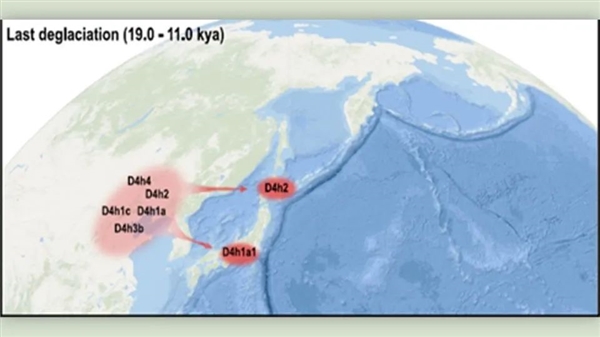

通過線粒體DNA(線粒體也有自己獨立的DNA,通過母系遺傳)中的 D4h基因譜系,研究人員重塑了智人的美洲遷徙,結果表明中國北部沿海地區的居民至少兩次沿著太平洋沿岸進入美洲。

第一次發生在26000至19500年前末次冰期鼎盛時期,驅動智人遷徙的原因是寒冷讓棲息地變得生存困難;而第二次發生在19000至11500年前,冰蓋開始融化時,智人也在遷徙進入美洲大陸,而驅動因素是因為氣候轉好,人口暴漲[1]。

很明顯,第二期遷徙的時候,智人已經到了開啟農業的黎明時期,所以完全有可能攜帶自己息息相關的植物種子進入新棲息地。

另外,這兩次遷徙也解釋了中國、日本、美洲時期時代的文物驚人的相似的問題。

參考:

[1].https://www.livescience.com/archaeology/some-of-the-1st-ice-age-humans-who-ventured-into-americas-came-from-china-dna-study-suggests

[2].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2072126

本站所有文章、數據、圖片均來自互聯網,一切版權均歸源網站或源作者所有。

如果侵犯了你的權益請來信告知我們刪除。郵箱:business@qudong.com